Lernen Sie die

Pappenheimer kennen!

Ein farbenfroher und umfangreicher Blick ins Buch

Eine Arbeitsprobe zur Autorin und Illustratorin

Dem Thema »Sprichwörter und Redewendungen«, die ich zunächst im mein coop magazin als feste Rubrik in den Jahren 2008-2014 besprochen hatte, habe ich 2019 ein eigenes Buch gewidmet:

- Kennen Sie Ihre Pappenheimer? ist als Print und E-Book erschienen bei BoD/BOOKS on DEMAND, ISBN: 978-3-7494-7002-0. Auf Bestellung ist es überall im online- und offline-Buchhandel erhältlich; zum Beispiel bei Thalia, Hugendubel oder Amazon.

Zusätzlich zu den augenzwinkernd erläuternden Texten sorgen liebevolle Zeichnungen für allerlei Aha-Erlebnisse zum Hintergrund vertrauter, oft aber nicht mehr so recht verstandener Redensarten.

Im Buch erscheinen meine Illustrationen drucktechnisch bedingt leider nur in Schwarz-Weiß-Grau; doch ich habe meinen Leserinnen und Lesern versprochen, dass die Bilder auf

dr-michaela-mundt.de noch einmal in Farbe zu sehen sind.

Während ich diesem Versprechen hiermit nachkomme, kann ich ja gleich auch – stark verkürzt – verraten, welche Redewendungen sich hinter den Bildern verbergen.

Die Sprichwörter und Redewendungen, zu deren Hintergründen Sie hier in lockerer Reihenfolge kurz mehr erfahren, werden im Buch selbstverständlich von einem thematisch gegliederten Inhaltsüberblick sowie einem umfangreichen Index begleitet, der Ihnen ganz schnell den direkten Weg zur Erklärung genau der Redensart weist, für die Sie sich gerade interessieren.

Hier wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Stöber-Scrollen!

Wohlgewählte Worte

»Durch die Blume gesagt« möchte ich Sie mit diesen Zeichnungen und Kurztexten natürlich dazu einladen, mein Buch zu kaufen und darin noch zahlreiche weitere Sprichwörter und Redensarten zu entdecken.

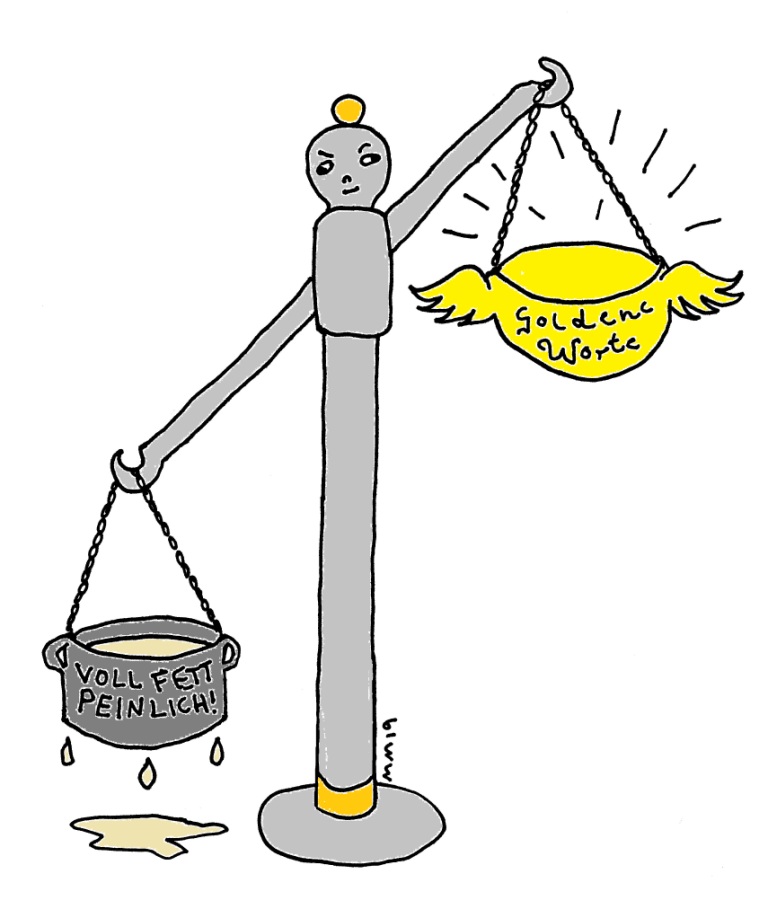

Wer bei solchen floralen Reden nicht »ins Fettnäpfchen treten« will, sollte jedes seiner Worte »auf die Goldwaage legen«.

Klingende Namen

Und was ist mit den Namensgebern des Buches? »Daran erkenn‘ ich meine Pappenheimer«, lässt Schiller seinen Wallenstein im gleichnamigen Stück sagen. Und das war ursprünglich nicht spöttisch, sondern als großes Lob gemeint.

Wenn Sie hingegen »Krethi und Plethi« treffen, dann haben Sie die Ehre mit den Leibwachen des alttestamentarischen Königs David. Oder doch mit dessen Boten und Scharfrichtern?

Auch »Hinz und Kunz« sind unterwegs. Das waren sie schon im Mittelalter, als Heinrich (= Hinz) und Konrad (= Kunz) derart beliebte Vornamen waren, dass fast die ganze Stadt so hieß.

Im 16. Jahrhundert war dann der Name Hans (bzw. Johannes) so populär, dass tatsächlich in jeder Gasse mindestens ein »Hansdampf« anzutreffen war.

Und wenn der »Schmalhans Küchenmeister«, der Koch also von auffällig dürrer Statur ist, dann wird es auch für alle anderen nur wenig zu essen geben.

Zu Kaiser Wilhelms Zeiten (1888-1918) dagegen hießen derart viele Frauen Wilhelmine, dass die dazugehörige Kurzform »Minna« sich als pauschale Berufsbezeichnung für das Dienstmädchen schlechthin einbürgerte. Und das wurden damals – jedenfalls der Redewendung »zur Minna machen« nach – offensichtlich ziemlich oft gedemütigt oder zurechtgewiesen.

Wer dahintersteckt, wenn wir umgekehrt »den dicken Wilhelm markieren«, also kräftig angeben, dazu gibt es sehr verschiedene Theorien (mehr im Buch).

Der sprichwörtliche »Adam Riese« war nicht etwa ein bemerkenswert großwüchsiger Stammvater der Menschheit, sondern der Vater der modernen Mathematik.

Wenn Sie gern »so alt wie Methusalem« werden wollen, dann haben Sie einiges vor sich, denn Noahs Großvater lebte stolze 969 Jahre, berichtet das Alte Testament.

Auch die stolzen Helden aus der antiken Mythologie begleiten uns bis heute durch die Sprichwörterwelt.

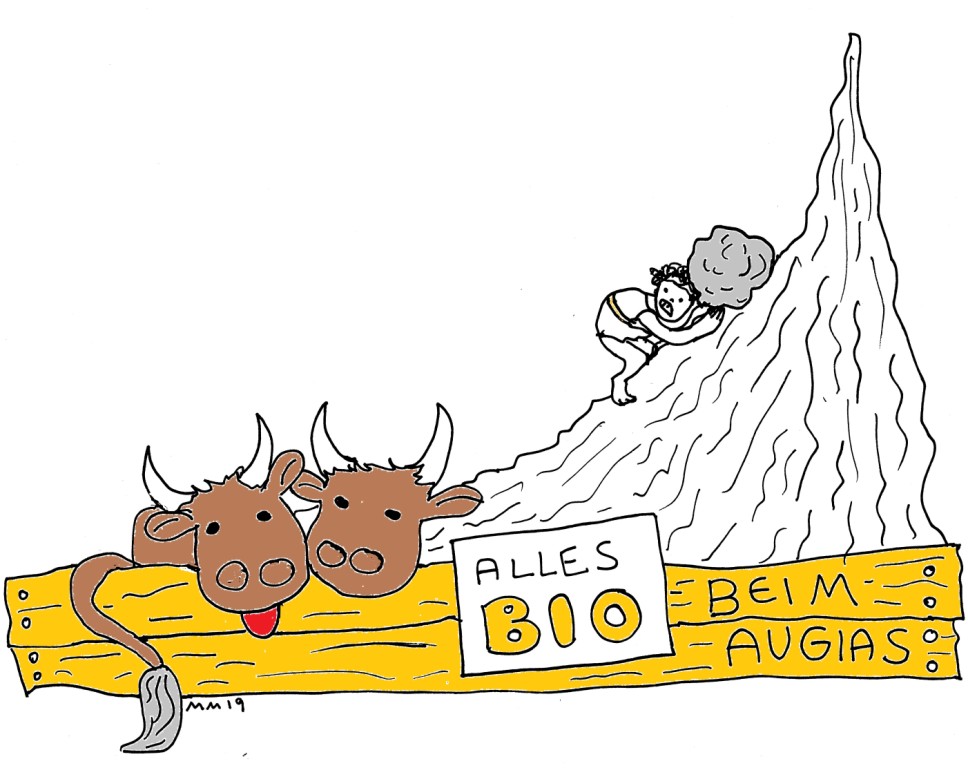

Zum Beispiel dann, wenn wir einen »Augiasstall ausmisten«, also sehr gründlich aufräumen; gern auch in einem politischen Korruptionsgeflecht. Im altgriechischen Original handelte es sich bei diesem »Saustall« um den sehr verdreckten Rinderstall des Königs Augias, den der Held Herakles ausmisten musste.

Herakles leistete also eine echte »Sisyphusarbeit«? Nicht ganz, denn er erreichte sein Ziel zu guter Letzt. Ganz im Gegensatz zum echten Sisyphos, der sich wirklich ganz vergeblich bei einer schweren und sinnfreien Arbeit abmühte.

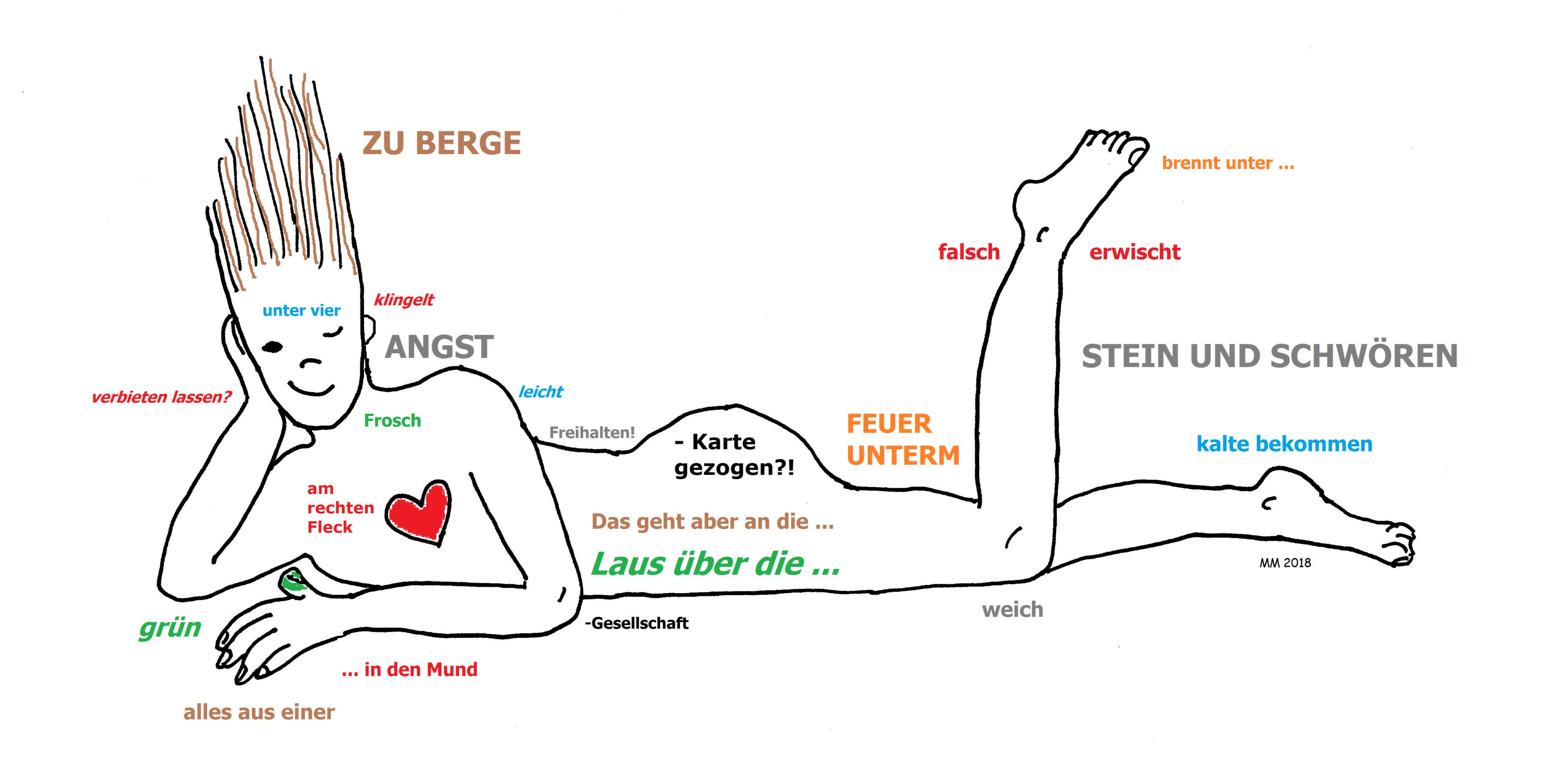

Körpersprache

Die ›Körpersprache‹ ist eine schier unerschöpfliche Fundgrube für anschauliche Redewendungen. Sie ist sogar dann im Spiel, wenn es scheinbar um die Wurst geht.

Warum zum Beispiel packen wir günstige Gelegenheiten ausgerechnet »beim Schopfe«, also an den Haaren? Das haben sich schon wieder die alten Griechen ausgedacht. An ihrem Götterhimmel nämlich gab es unter anderem Kairos, die göttliche Verkörperung für die Gunst der Stunde, die es zu ergreifen gilt. Doch das ist gar nicht so einfach, denn Kairos hat eine ziemlich tückische Frisur, er trägt nur eine einzelne Glückslocke vorn auf der Stirn.

Der »alte Zopf« dagegen war im 18. Jahrhundert ein sehr modischer Bestandteil der Herrenfrisur, bis er der Französischen Revolution zum Opfer fiel.

Wenn wir wirklich ein solides hölzernes »Brett vor dem Kopf« hätten, sähen wir auch die naheliegendsten Dinge nicht mehr. Diese Redewendung wurde jedoch nicht von Menschenköpfen, sondern von Ochsenköpfen inspiriert.

Im Mittelalter stellte man sich das Herz, den Magen und andere Körperbereiche als Kästen im Körper vor.

So galt die menschliche Stirnregion als Schatzkästlein, in dem das gesamte persönliche Wissen versammelt ist; eben alles, was man so »auf dem Kasten hat«.

Die Leber dagegen galt als Ursprung der Gefühle. Negative Emotionen entwickelten sich demnach dann, wenn die Leber »beleidigt« worden war. Im 19. Jahrhundert konnte man dann mit der Vorstellung vom Gefühlsorgan nichts mehr anfangen – und machte kurzerhand die »beleidigte Leberwurst« daraus.

Wer »mit dem falschen Fuß aufgestanden«, also schlecht gelaunt ist, hat seine miese Stimmung deshalb heraufbeschworen, weil er zuerst mit Links aufgetreten ist, vermutet die entsprechende Redewendung; denn Links ist alten abergläubischen Vorstellungen zufolge prinzipiell die Seite, aus der das Unheil kommt. Daher auch: »Gib der Tante das schöne Händchen« – also das rechte.

Tierisch treffsicher

Wenn wir jemandem »einen Vogel zeigen«, sagen wir ihm ganz wortlos: »Du bist ja nicht recht bei Verstand, du spinnst, kurz: Du hast einen Vogel!« Oder zumindest »eine Meise«. Oder auch: »Bei dir piept’s wohl!« All diese beliebten Schmähgesten und -worte gehen auf den alten Volksglauben zurück, dass Geisteskrankheiten dadurch entstehen, dass sich kleine Tiere wie zum Beispiel Vögel im oben schon erwähnten Kasten im Kopf eingenistet haben. Kein Wunder, dass wir damit zum »schrägen Vogel« oder zum »komischen Kauz« werden!

Wer »sich mit fremden Federn schmückt« muss oft schmerzhaft »Federn lassen«, lehrt uns die Fabel Die stolze Krähe und der Pfau des römischen Dichters Phaedrus.

Reineke Fuchs hat das »Federfuchsen« jedoch nicht erfunden. Das ist vielmehr ein Verdienst derer, die früher in den Amtsstuben oder Dichterkämmerlein die (Schreib-)Feder »fuchsten», was einst »ärgern» oder »quälen» bedeutete.

Auch dass der Hase im Volksmund »Meister Lampe« genannt wird, hat nichts mit der Lichtquelle zu tun, sondern ist schlicht eine Abkürzung des alten Vornamens Lamprecht, den der Mümmelmann in mittelalterlichen Fabelsammlungen trug.

Stolze Löwen dagegen melden sich oft in sprachlichen Bildern zu Wort, die von den Tierfabeln des antiken Dichters Aesop inspiriert wurden. Heute inszeniert sich der noble König der Tiere gern als »Partylöwe« – genau wie sein Vorfahr, der »Salonlöwe«.

Die kleine Verwandte des Löwen, die Katze, hat einen eigenen »Katzentisch«. Was heute metaphorisch schlechte gelegene Plätze in der Gaststätte oder den Kindertisch auf der Familienfeier bezeichnet, gab es früher wirklich: Ab der Antike wurden die Hauskatzen der feineren Gesellschaft tatsächlich an eigenen kleinen Tischchen gefüttert.

Doch »wenn die Katze aus dem Haus ist, dann tanzen die Mäuse auf dem Tisch«. Hauptberuflich wurden Katzen früher ja schließlich vor allem als Schädlingsbekämpfer gehalten.

Wenn jemand in üble materielle Umstände gerät, dann ist er in den Augen der Welt »auf den Hund gekommen«. Zum Ursprung dieser Redensart gibt es verschiedene Theorien. Vielleicht geht es hier nur um die Abbildung eines Hundes? In Zeiten, in denen man seine Habseligkeiten noch in Truhen oder Schatzkisten aufbewahrte, wurde der Boden dieser Kästen gern mit Schutzsymbolen verziert – zum Beispiel mit aufgemalten Wachhunden. Wer nun also so viel Geld ausgegeben hatte, dass er das Bild des Hundes am Boden der fast leeren Kasse sehen konnte, war tatsächlich ganz konkret »auf den Hund gekommen«.

Die Wendung »Das kann doch kein Schwein lesen!« verdanken wir nicht unseren rosa Nutztieren, sondern der norddeutschen Familie Swyn, die dem analphabetischen einfachen Volk einst seine Briefe vorlas. Das wildeste Handschriftengekrakel konnten aber auch die hochgebildeten Swyns nicht entziffern.

»Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich …« Hier wurde ein Song von Max Raabe zum geflügelten Wort.

Warum sagen wir »Ich habe einen Bock geschossen!«, wenn wir einen Fehler gemacht haben? Auf Schützenfesten war es früher üblich, Fehlschüsse als »Bock« zu bezeichnen – und dem schlechtesten Schützen dann einen Ziegenbock als Preis zu schenken. Aus derselben Quelle sprudeln auch »etwas verbocken« oder »Bockmist bauen«.

Das wäre ein Anlass, zu schmollen. Doch haben Sie schon einmal echte »Maulaffen« gesehen? Wahrscheinlich nicht. Hinter der Wendung »Maulaffen feilhalten« steckt ja auch eine mittelalterliche Beleuchtungstechnik (mehr dazu im Buch).

Naturgewaltiges

Der Schneekönig, der sich so von Herzen freuen kann, ist weder der Vater von Schneewittchen, noch lässt er wie Frau Holle im Winter die weißen Flocken vom Himmel rieseln. Stattdessen baut er kugelige Nester und ernährt sich von Insekten. Denn »Schneekönig« ist der Zweitname eines Vogels, den wir alle als Zaunkönig kennen und der auch im Winter fröhlich zwitschert.

Im Frühling und im Sommer grünt und blüht es dann wieder – auch der Löwenzahn ist wieder da, regional auch »Pappen-« oder »Pfaffenblume« genannt. Sein Samenstand, der sich so leicht vom Stängel blasen lässt, macht ihn Sinnbild des Vergänglichen und Banalen. Daher: »Das ist ja nur ein Pappenstiel für mich!«

Solidere Wurzeln hat das scherzhafte sprachliche Bild, dass Frauen mit eindrucksvoller Oberweite ordentlich »Holz vor der Hütte« hätten. Pate standen hier die vor Bauernhäusern oft zu wahrlich gewaltig hohen Stapeln aufgeschichteten Holzscheite, die man im Winter zum Einheizen braucht.

»Aufgedonnerte«, also auffällig geschmacklos gekleidete und geschminkte Frauen dagegen erzielen manchmal zwar durchaus ähnlich grelle Effekte wie ein Gewitter – doch mit der grollenden Begleitung der Blitze haben sie nichts zu tun. Dieser Begriff leitet sich vielmehr von dem italienischen Wort »donna« her und bedeutete ursprünglich im positiven Sinne, dass die Frau sehr vornehm, also »wie eine Dame« gekleidet war.

Und was ist so toll daran, »Oberwasser zu haben«? Das wollte früher jeder Müller, der eine Wassermühle betrieb. Um Mehl zu malen, brauchte er nämlich wortwörtlich »Wasser auf seine Mühle«, und zwar Wasser, das sich oberhalb der Mühle im Mühlbach angestaut hatte.

Neuigkeiten und Fake-News verbreiten sich via Social Media »wie ein Lauffeuer«, also wie ein flacher Bodenbrand, der nur trockenes Gras, Laub, Heidekraut und abgefallene Äste verheizt und deshalb wirklich in beachtlichem Tempo vorankommt.

Steine in handlicher Größe verwendete man früher zum Zwecke der Steinigung – einer brutalen Form der Todesstrafe, die nach den Geboten Mose verhängt wurde. Davon, wie Jesus eine Ehebrecherin mit den gewichtigen Worten »Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie.« vor dieser Strafe bewahrt, berichtet das Neue Testament (Johannes 8,1-11).

Hinter der Wendung jemanden »ins Spiel bringen«, also in der gesellschaftlichen Oberliga bekannt zu machen, stecken die Spielsteine eines im mittelalterlichen Deutschland sehr beliebten Brettspiels, aus dem unser heutiges Backgammon hervorging.

Auch vor dem Himmel machen die Redensarten nicht Halt: Wenn jemand zunehmend Erfolg hat und gerade auf dem Weg ist, berühmt zu werden, dann sagen wir: »Sein Stern geht auf.« Oder: »Mit ihm geht ein neuer Stern (am Schlagerhimmel oder sonst wo) auf.« Doch wenn seine Bedeutung wieder abnimmt, dann »sinkt sein Stern« genauso sprichwörtlich wieder.

Zeitgemäß

Wenig aussichtsreich ist es jedoch, »bis zum Sankt Nimmerleinstag« auf den Erfolg zu warten. Denn dann wartet man auf einen unmöglichen Termin. Patin dieser Redensart ist die in katholischen Regionen verbreitete Gepflogenheit, die Tage mit dem Namen des Heiligen zu bezeichnen, dem dieser Tag gewidmet ist. Einen Heiligen Nimmerlein aber gibt es im katholischen Heiligenkalender definitiv nicht. Also wird sein Tag auch niemals kommen … Oder? (Mehr in Buch.)

Das »Jubeljahr« dagegen ist eine Erfindung der historischen Israeliten. Seinen Namen trägt es nach den Widderhörnern (hebräisch jobel), durch deren Schall sein Anbruch im ganzen Land verkündet wurde. In diesem Jahr wurde der Landbesitz neu verteilt und alle Schulden erlassen. Um 1300 übernahm das Christentum diese Idee; mit dem Unterschied allerdings, dass nun nicht Schulden, sondern Sünden erlassen wurden, seit 1470 in einem periodischen Abstand von 25 Jahren. 2025 war das letzte christliche Jubeljahr. Mit Freunden, die sich »nur alle Jubeljahre blicken lassen«, brauchen Sie also erst 2050 wieder rechnen.

Dann ist es aber wirklich »allerhöchste Eisenbahn«! Diese hektische Redewendung hat nicht etwa ein Fahrgast kreiert, der fürchtete, seinen Anschlusszug zu verpassen; sie geht vielmehr auf einen aufgeregten Satzverdreher des Briefträger Bornike im Lustspiel Ein Heiratsantrag in der Niederwallstraße von Adolf Glassbrenner zurück: »Es ist höchste Eisenbahn, die Zeit ist schon vor drei Stunden angekommen!«

Arbeit und anderes

»Ich habe meine Äquatortaufe bestanden!« Wer das sagt, hat eine Prüfung in bisher unbekanntem Terrain erfolgreich absolviert. Dahinter steckt der alte Seemannsbrauch, jedes Mitglied der Besatzung, das zum ersten Mal den Äquator überfährt, in einem eher derben und stark angetrunkenen Ritual vom (entsprechend herbeikostümierten) Meeresgott Neptun »taufen« zu lassen.

Die am Mast gehissten Flaggen machen in der Seefahrt auf einen Blick deutlich, zu welchem Land und zu welcher Reederei ein Schiff gehört. Wer also »unter falscher Flagge segelt«, täuscht eine Identität vor, die ihm nicht zukommt. Wer dagegen »die Flagge streicht«, also vom Mast herunterholt, gibt sich in bester Seeschlachtentradition in einem Kampf geschlagen.

Wenn wir »Seemannsgarn spinnen«, erzählen wir abenteuerliche Geschichten, bei denen andere nicht so recht wissen, ob sie sie glauben oder nicht. Ursprünglich allerdings spannen die Seeleute »Schiemannsgarn«, ein dünnes, geteertes Hanfgarn, das zum Umwickeln von Spleißen im Tauwerk verwendet wird. Weil das eine recht langweilige und monotone Tätigkeit war, erzählten sie sich dabei gern allerlei Selbsterlebtes, aber auch Sagen und Legenden. Oft ging das Eine fließend in das Andere über …

Faule Mädchen, die mit langem Fädchen nähen, um sich ein erneutes Einfädeln zu ersparen, schießen letztlich doch ein Eigentor, weil sich das Garn so viel leichter verknotet und mühselig entwirrt werden muss.

Doch es geht noch fauler:

Wer am Wochenende ziemlich »blau«, also reichlich betrunken war, der legt gern einen »blauen Montag« ein und kommt lieber gar nicht erst zur Arbeit. Kurz: Er »macht blau«.

Den farblich-sprachlichen Zusammenhang zwischen Alkohol und Auszeit verdanken wir wahrscheinlich professionellen »Blau-Machern«, nämlich der Färberzunft des Mittelalters. Blaue Farbtöne für die Kleidung gewann man damals aus der Waidpflanze. Um den Farbstoff herauszulösen, wurde unappetitlicherweise Urin verwendet. Und der floss besonders gut, wenn die Färber reichlich Bier getrunken hatten. So konnten sie dann nicht mehr viel beschicken konnten.

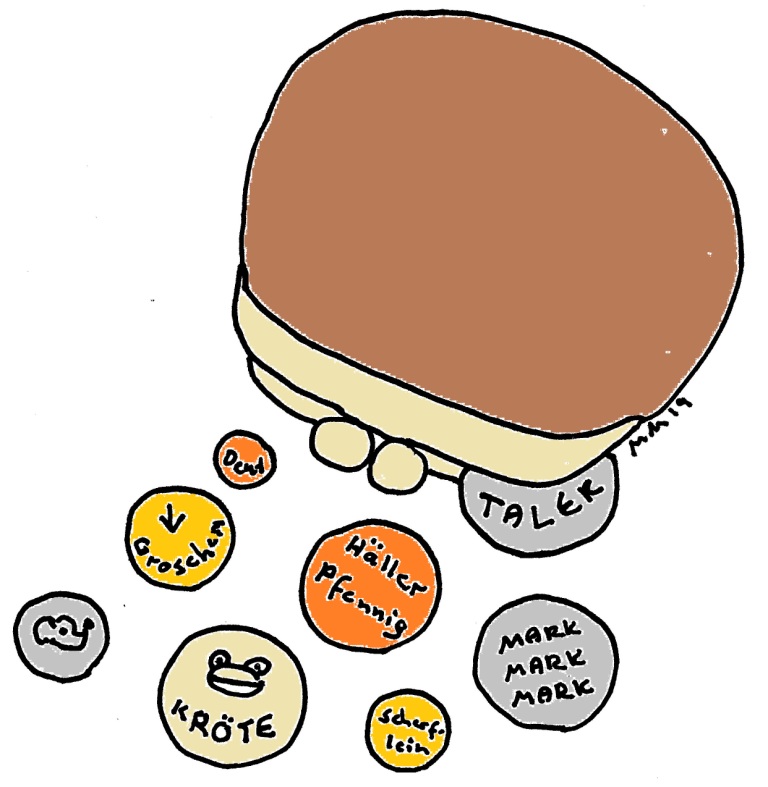

Geld regiert die Welt. Auch die Welt der Redewendungen. Nicht nur, weil das Geld hier – von der »Knete« bis zum »Moos«, von den »Blüten« bis zu den »Kröten« und »Mäusen« – selbst so viele bilderreiche Namen hat. Nein, in unserem Sprachgebrauch ist auch eine ganze historische Münzsammlung versteckt: etwa die » Mark« die wir »dreimal umdrehen« müssen, denn »Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert!«. Und dann stecken da noch der Groschen, der Heller, das Scherflein und der Deut in der Sprachbörse, über die das Buch mehr verrät.

Spezielle »Glückspilze« mit viel Geld gibt es seit dem 18. Jahrhundert, als die beginnende industrielle Revolution die Neureichen geradezu wie Pilze aus dem Boden schießen ließ.

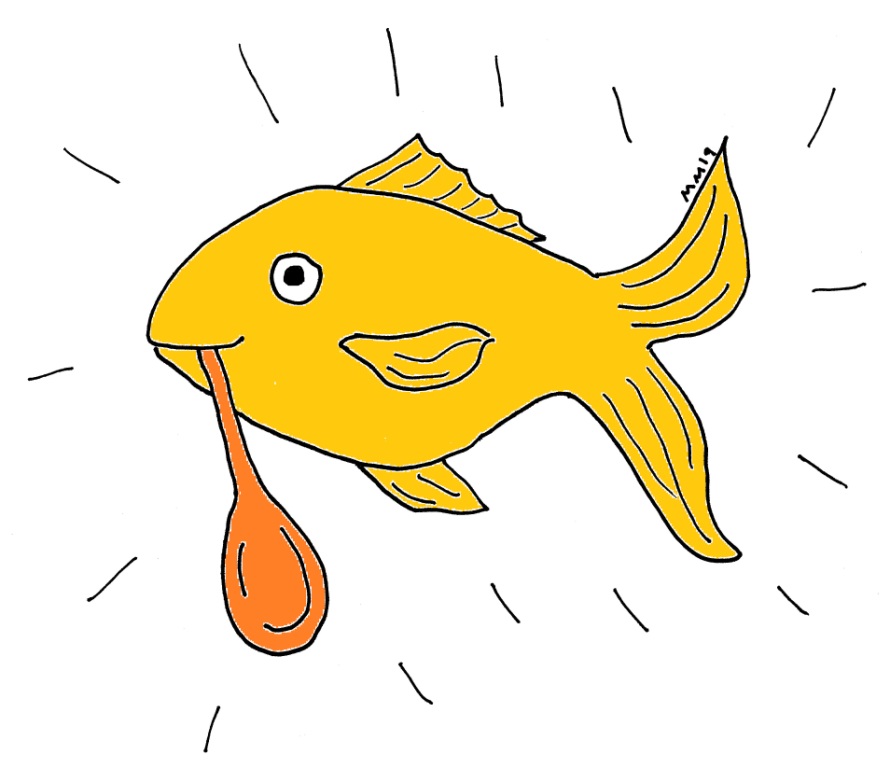

Eine bequeme Variante, an das nötigen Kleingeld zu kommen, wählen die, die »einen Goldfisch an der Angel haben«, also einen Partner, der als Kind reicher Eltern »mit einem goldenen Löffel im Mund geboren« wurde, nun aber froh ist, dass ihn die Liebe aus seinem »goldenen Käfig« befreit …

»Liebe macht blind!« Das gilt zum Glück nicht im medizinisch-konkreten Sinne. Doch wer verliebt ist, verliert die Realität tatsächlich etwas aus dem Blick.

»Liebe geht durch den Magen!« Dieser Devise folgen alle Hausfrauen und -männer, die ihre Familie durch ihre Kochkünste erfreuen – und dadurch an sich binden. Ein gutes Essen setzt in der Tat sogenannte ›Glückshormone‹ im Gehirn frei, die denen der frischen Verliebtheit sehr ähneln.

Essen hält Laib und Seele zusammen

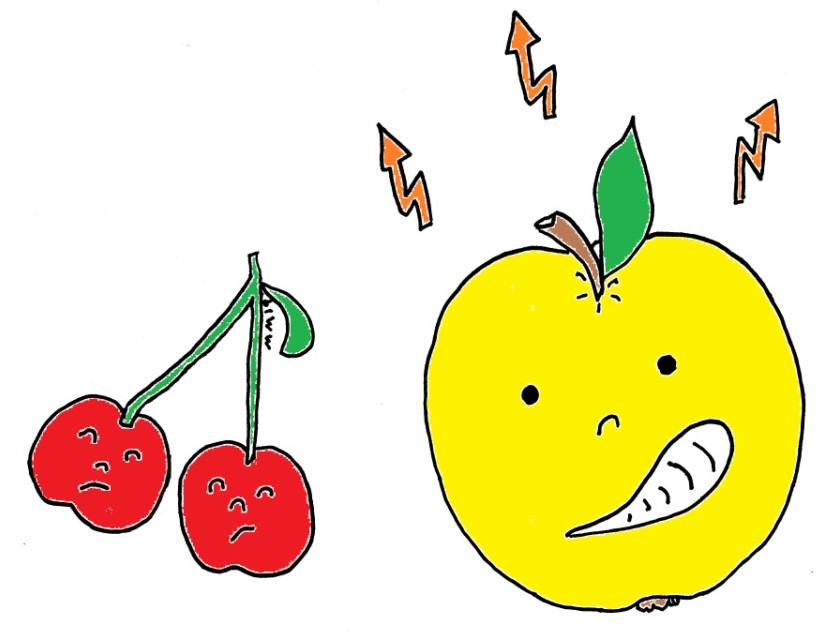

Herzförmig, wie sie sind, gelten speziell Kirschen seit jeher als Symbol der Liebe. Doch auf die Idee, dass mit unfreundlichen Menschen »nicht gut Kirschen essen ist«, kam der Volksmund aus einem anderen Grund. In ihrer ursprünglich längeren Form nämlich warnte diese Redewendung: »Mit hohen Herren ist nicht gut Kirschen essen, sie spucken einem die Kerne ins Gesicht.« Das Sprichwort entstand wahrscheinlich zu einer Zeit, als sich nur Klöster und Adlige den Anbau von Kirschbäumen leisten konnten.

Den besonders ungesunden »Zankapfel« gab es schon in der altgriechischen Mythologie. Dieses von Eris, der Göttin der Zwietracht, kreierte Spezialobst trug die Aufschrift »der Schönsten«; und dieser Ehrentitel wurde von den drei Göttinnen Hera, Athene und Aphrodite gleichermaßen beansprucht. Ihr Streit führte schließlich zum trojanischen Krieg.

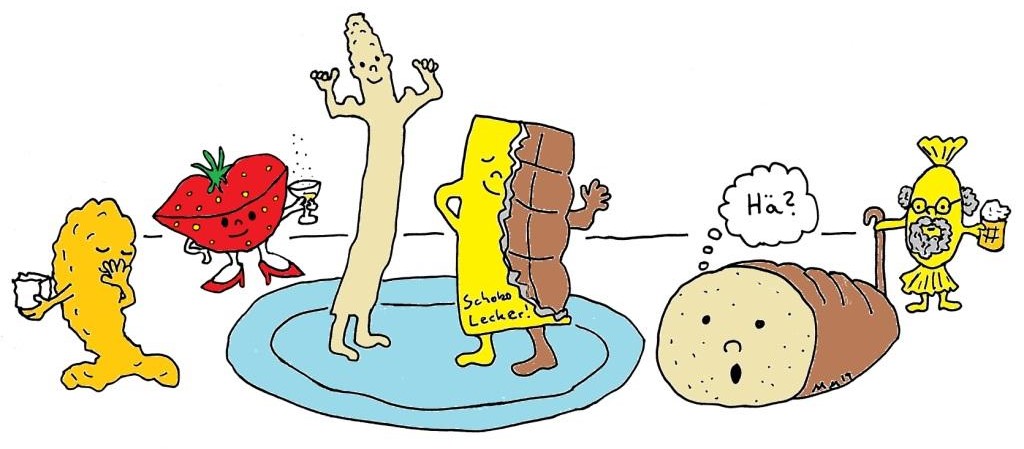

Egal, ob man sich auf Fotos nun besonders süß »von seiner Schokoladenseite zeigt« oder von »frechen Früchtchen« als »Spargeltarzan« bzw. »dumm wie Brot« verspottet wird – in der verbalen Vorratskammer unserer Redewendungen gibt es allerlei Köstlichkeiten zu entdecken. Hier finden sich auch der etwas altmodisch kichernde »Backfisch« oder die »Ollen Kamellen« – mehr dazu im Buch.

Redensarten rund ums Ei erklären sich oft ganz naturgemäß: Abgesehen von Farbe, Größe und Herkunftsstempel gleicht ja tatsächlich »ein Ei dem anderen« so sehr, wie wir Menschen es nur durch Zwillingsgeburten hinbekommen.

Ob auf Lateinisch oder auf Deutsch: »In vino veritas, im Wein liegt die Wahrheit!« Denn je mehr wir davon trinken, desto ehrlicher werden wir …. das wussten schon die alten Römer.

Dies und das

Der »Haussegen«, den wir heute meist nur als »schief hängend« kennen, sollte früher mit Sprüchen wie »Sich regen bringt Segen« das Haus und seine Bewohner unter den Schutz Gottes stellen und zu Tugend und Gottesfurcht ermahnen. Im 19. Jahrhundert kam er als gemalte oder bestickte Tafel an der Wand in Mode. Seine Schräglage verwies dann manchmal schon auf mittelschwere Auseinandersetzungen, bei denen mit Tellern oder Tassen nach einander geworfen, jedoch die Wanddekoration getroffen wurde.

»Hier sieht es aus wie bei Hempels unterm Sofa!« Dieser sprichwörtliche Inbegriff einer verschlampten Sippschaft kommt von dem Wort »Hampel«, mit dem man früher ungebildete und unkultivierte Menschen bezeichnete; Holzköpfe eben, wie sie ja noch heute die Kinderzimmer zieren.

Ein Mann, der brav macht, was seine Gattin will, »steht unter dem Pantoffel«, sagt man. Der Pantoffel gehörte traditionell zur Tracht der Frauen. Er symbolisierte also den Frauenfuß; und das, worauf man seinen Fuß (und damit auch den Schuh) setzt, das hat man in seiner Macht, glaubte man früher.

Schnürschuhe dagegen wurden nicht von »Pantoffelhelden«, sondern von ganzen Kerlen getragen. »Kamerad Schnürschuh« nämlich nannten die Soldaten der preußischen Armee (zu deren Uniform Schaftstiefel gehörten) ihre Kollegen vom österreichisch-ungarischen Militär, deren Stiefel Schnürsenkel hatten.

Bevor der Hut in den 1960er-Jahren zum »alten Hut« geworden, also aus der Mode gekommen ist, konnte man sich tatsächlich allerlei »an den Hut steckten«. Etwa kleine Jagdtrophäen, Pilgerabzeichen und andere Anstecknadeln, die die eigenen Leistungen oder die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe veranschaulichten; und wer sich durch einheitliche Abzeichen zusammen mit anderen »unter einen Hut bringen« ließ, der stand für alle ersichtlich dazu, dass man ein gemeinsames Ziel verfolgte.

Dem Theater trauen wir – rein redensartlich gesehen – nicht so recht. Wem es gelingt, »einen Blick hinter die Kulissen zu werfen« (wer also die Hintergründe erkennt), der wird ernüchtert feststellen, dass die Rückseite der vorn so hübsch bemalten Schiebewände karg und schäbig aussieht.

Auch wird mit allerlei trügerischen Tricks gearbeitet: An kaum erkennbaren Drahtseilen schweben Engelchen am Bühnenhimmel, während der Teufel (mit viel Schall und Rauch und Lichteffekten) im Boden versinkt; genauer gesagt: »Er verschwindet in der Versenkung.« Die Versenkung ist eine Öffnung im Bühnenboden nebst einer Plattform, die sich hinauf- und hinunterfahren lässt.

»Von Tuten und Blasen keine Ahnung «? Diese musikalische Umschreibung vollkommener Unwissenheit oder Unfähigkeit bezieht sich auf die Nachtwächter, einer im Mittelalter eher verachteten Berufsgruppe, zu deren Aufgaben es gehörte, im Alarmfall warnend ins Horn zu stoßen. Wer selbst für diese Tätigkeit zu dumm war – der war wirklich zu gar nichts zu gebrauchen!

Sprache, Zahl und Schrift

Wer von einem »alten Greis«, einer »tote Leiche«, oder einer »anderen Alternative« spricht, wirkt eher ungebildet. Weiß er denn nicht, dass er – mit dem Adjektiv – etwas völlig Überflüssiges sagt? Manche Doppelmoppelei kann aber durchaus ihre Berechtigung haben: Im Vergleich zu anderen Riesen könnte der spezielle Riese, von dem Sie gerade reden, ja durchaus ein besonders »großer Riese« sein, oder?

»Wer A sagt, muss auch B sagen« – und seine Sache dann von A bis Z erledigen. Am besten aus dem ff. Das ist oft das A und O im Leben … In vielen Redewendungen wird fleißig buchstabiert; aus den verschiedensten Gründen! (Mehr dazu im Buch.)

In der Redewendung »jemandem ein X für ein U vormachen« werden uns sogar Buchstaben für Zahlen vorgemacht. Schuld daran sind die alten Römer, die das U wie ein V schrieben und es gleichzeitig auch als Ziffer für die 5 verwendeten. Hinterhältige Geldverleiher und Gastwirte nun machten auf ihren Schuldscheinen durch eine einfache Verlängerung der Striche aus dem V ein X. Das X aber steht zugleich für die römische Zahl 10 – und prompt verdoppelte sich der geforderte Betrag!

Wer »etwas auf dem Kerbholz hat«, der hat sich auf jeden Fall etwas zuschulden kommen lassen. Ursprünglich war das Kerbholz ein Brett oder Stock, in dem mit einfachen Strichen oder Symbolen eingeritzt wurde, was man von anderen bekommen hatte, aber erst später bezahlen konnte. Um das bis zum Zahltag fälschungssicher festzuhalten, wurde der Holzstab sodann der Länge nach gespalten – und der Gläubiger wie der Schuldner bekamen jeweils eine Hälfte davon.

Die Redewendung »Das geht ja auf keine Kuhhaut!« (für: »Jetzt reicht’s aber! Das sprengt den Rahmen!«) verdanken wir dem Mittelalter. Damals schrieben die Menschen noch auf Pergament, das aus Tierhäuten gewonnen wurde. Darauf schrieb nach damaliger Vorstellung auch der Teufel. Für jeden Menschen legte er ein eigenes Pergament an, auf dem er akribisch die Sünden notierte, die dieser im Leben beging. Bei echten Schwerenötern nun konnte bei dieser teuflischen Buchhaltung durchaus so viel zusammenkommen, dass die Liste nicht einmal mehr auf das größte bekannte Pergament, die Kuhhaut, passte – die sich immerhin über rund vier Quadratmeter ausdehnen kann.

Der »siebente Himmel«, dieser heutige Inbegriff der partnerschaftlich-romantischen Glückseligkeit, ist im islamischen Glauben wie in der jüdisch-christlichen Tradition der höchste aller Himmel, ein Ort der vollkommenen Verklärung, die Sphäre, in der Gott, die Engel und die Seelen der Gerechten wohnen.

Die Sieben ist jedoch auch im Märchenland sehr beliebt, wo die sieben Zwerge hinter den sieben Bergen wohnen, das tapfere Schneiderlein mit seiner Fliegenklatsche »Sieben auf einen Streich« erwischt oder es den sieben Geißlein vielleicht gelingt, die sieben Raben auf Siebenmeilenstiefeln zu überholen.

Im Märchen bedeutet die Siebenzahl oft jedoch einfach nur: »alle zusammen«. Und damit mag es zusammenhängen, dass man mit seinen Habseligkeiten ausgerechnet seine »Siebensachen« zusammenpackt.

Falls in Ihrem nächsten Urlaubskoffer noch Platz ist: Wie wäre es mit den kompletten Pappenheimern als Reiselektüre?